|

|

|

GENGIS KHAN E IL TESORO DEI MONGOLI”

“

Le Grandi Mostre “La Via della Seta e la Civiltà Cinese”, promosse da Fondazione Cassamarca di Treviso su iniziativa del suo Presidente On. Avv. Dino De Poli, e dall’Accademia Cinese di Cultura Internazionale di Pechino - con la collaborazione di Fondazione Italia Cina e Touring Club Italiano - dopo l’esordio con “La Nascita del Celeste Impero” (2005-2006), proseguono con la seconda esposizione intitolata “Gengis Khan e il Tesoro dei Mongoli” dal 20 Ottobre 2007 al 4 Maggio 2008, sotto la regìa del curatore Adriano Màdaro, sinologo e membro del consiglio direttivo permanente dell’Accademia cinese.

A Casa dei Carraresi saranno esposti quasi quattrocento

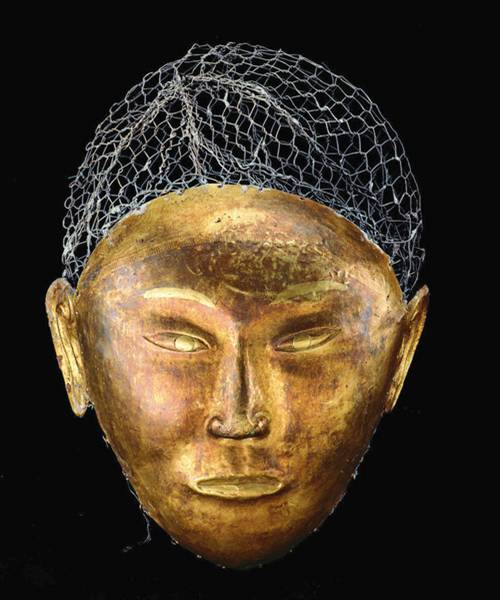

preziosi reperti archeologici che documenteranno l’evolversi della civiltà cinese dal X al XIV secolo, cioè dall’anno 907 (caduta della Dinastia Tang) al 1368 (caduta della Dinastia Yuan). Sarà dunque ripreso il cammino storico dal punto dove è stato lasciato con la prima Mostra per proseguire attraverso un periodo poco esplorato della Storia cinese, tra il X e il XII secolo, mentre con l’avvento della Dinastia Mongola degli Yuan nel XIII secolo si entra nell’epoca in cui la Cina viene “scoperta” in Europa grazie al libro a sorpresa di Marco Polo, quel “libro delle meraviglie”, Il Milione, che più di tutti scatenerà le cupidigie del nascente colonialismo europeo, fino a spingere Cristoforo Colombo a scoprire l’America, suo malgrado, nel tentativo di trovare una via marittima diretta tra l’Europa e la Cina. Ma questa è già una parte del tema della terza Mostra del 2009-2010. Con l’epopea delle Dinastie mongole si andrà dunque ad esplorare un tratto di Storia della Cina poco noto e, dal punto di vista dei reperti archeologici, assolutamente inedito per l’Occidente, ancorché in gran parte ignorato nella stessa Cina. Si tratta di tre Dinastie fondate da “minoranze etniche” non cinesi, di origine tartaro-mongolica, che hanno dominato la scena storica della Cina a partire dal X secolo, quando la caduta dei Tang nel 907 produsse un collasso che genererà ripercussioni e instabilità fino all’avvento al potere sul trono celeste dei discendenti di Gengis Khan. Tuttavia, prima dell’affermazione delle Dinastie provenienti dalle praterie settentrionali, vi è il mezzo secolo che va dal 907 al 960 – una battuta di ciglia nell’immensità della Storia cinese – che si è rivelato agli studiosi di una importanza straordinaria per l’arte e per la cultura. E’ il periodo noto come le Cinque Dinastie (Wu Dai) e i Dieci Regni (Shi Di Guo), un cinquantennio di frammentazione dell’ex impero Tang, di lotte incrociate per la supremazia, di rapidi cambi dinastici ma straordinariamente di grandi fermenti culturali. Proprio in questo periodo di caos la cultura ha avuto uno sviluppo incredibile e la Mostra di Treviso lo testimonierà con una serie di reperti eloquenti, come un eccezionale bassorilievo dipinto che rappresenta un’orchestra e una serie di affreschi con scene di vita a Corte dalle quali è facile cogliere un clima di raffinata civiltà. Già dal mese di dicembre 2005 la Commissione scientifica della Mostra ha iniziato ad occuparsi dell’identificazione dei reperti che illustreranno questa seconda puntata, effettuando i sopralluoghi nei Musei delle regioni a nord della Grande Muraglia e soprattutto nei siti archeologici di recente scoperta. Trattandosi di Dinastie “straniere”, fino a tempi recentissimi non è stata riservata particolare attenzione alla loro esplorazione storica e archeologica, ma grazie anche al progetto delle Grandi Mostre di Treviso negli ultimi tre anni si è assistito a una accelerazione nell’indagine conoscitiva delle Dinastie Liao (907-1125) Xi Xia (1032-1227) e Jin (1115-1234), rispettivamente insediate da sovrani di origine mongola, turco-tibetana e tunguso-tartara, originate in regioni a nord della Grande Muraglia e poi estese a gran parte della Cina. Il lavoro della Commissione Scientifica è a dir poco entusiasmante poiché per la prima volta sono stati raggiunti siti archeologici sperduti nelle enormi regioni della Mongolia Interna e dell’ex Manciuria, mettendo insieme un “puzzle” storico avvincente sia per gli eventi che in quelle regioni si sono prodotti tra il X e il XIII secolo, sia per la quantità e la qualità dei reperti che sono stati individuati per “costruire” la Mostra del 2007-2008. Per esempio, dalla tomba di una principessa Liao, morta a soli 18 anni, è venuta alla luce intatta la sua dote funebre, che in parte coincide con la dote nuziale. Si tratta di una quantità di oggetti di enorme valore archeologico, gran parte in oro, che testimoniano l’alto livello artistico raggiunto dai mongoli Qidan intorno all’anno Mille. La Dinastia dei Liao è oggi considerata una fra le maggiori della Cina antica, e infatti l’impero dei Qidan era, all’epoca, il più grande dell’Asia. Le recenti scoperte archeologiche delle quali ai Carraresi si darà ampia testimonianza, hanno confermato il grande contributo culturale che tra X e XII secolo è venuto alla Cina dai Qidan. Ritenuta a torto fino a poco tempo fa una dinastia semibarbara, i reperti che saranno esposti a Treviso proveranno il contrario, a cominciare dalla “civiltà del cavallo”. Altri reperti, provenienti dalla piccola regione semidesertica del Ningxia, formata dall’alto corso del Fiume Giallo, sono stati scavati nel campo archeologico di Yinchuan dove era stato fondato lo Stato di Xi Xia letteralmente distrutto dalle orde di Gengis Khan negli anni Venti del XIII secolo. La Dinastia Xi Xia aveva sviluppato una interessantissima e misteriosa cultura inventando una propria scrittura ideogrammata ed esprimendosi attraverso un genere di scultura che coniugava inizialmente i canoni classici cinesi con le influenze centro-asiatiche, indiane o addirittura europee come testimoniano i reperti che saranno esposti a Treviso. Infine i Jin, gli antenati dei futuri Manciù, che fondarono Pechino e introdussero nella cultura cinese elementi importanti della loro civiltà guerriera. Ma è soprattutto con la sezione dedicata agli eredi di Gengis Khan, i Mongoli e il loro Impero - il più grande di tutti i tempi, che andava dal Mar del Giappone all’Adriatico - che la Mostra tocca il suo “top” con la sella attribuita a Gengis Khan. Casa dei Carraresi ospiterà non solo oggetti di squisita fattura artistica contemporanei di Marco Polo, ma anche le armi della conquista mongola: archi, frecce aerodinamiche, bombe esplosive, elmetti e maglie in ferro, ma anche raffinati abiti di seta, oggetti di uso quotidiano, selle cesellate, finimenti per cavalcature, insomma, un compendio di reperti che testimonieranno, rivalutandola, l’epopea dei Mongoli. E’ per questo che nella ricerca e selezione dei reperti che illustrano tutto il XIII secolo e oltre la metà del XIV, provenienti da siti archeologici della Mongolia Interna, si è avuta cura di mettere in luce il livello di civiltà raggiunto dai Mongoli, da Gengis Khan a Qubilai suo nipote, il fondatore della Dinastia cinese Yuan. E in questa scelta si è tenuto conto sia della fase della straordinaria conquista militare, sia delle produzioni artistiche che sono avvenute in quello che è stato definito “il secolo dei Mongoli”. Il nostro Marco Polo, che fu alla corte di Qubilai nella mitica Khanbaliq (l’odierna Pechino), avrà una sua nicchia di riguardo nella Mostra, e si constaterà, attraverso una scelta attenta di straordinari reperti coevi quale era il livello di civiltà raggiunto dal Gran Catai (la Cina settentrionale conquistata dai Mongoli) all’epoca del viaggio e del soggiorno di Marco Polo. Un altro aspetto storico che verrà chiarito riguarda i rapporti tra Impero Mongolo e Papato, soprattutto su iniziativa coraggiosa dei Francescani che per primi, subito dopo la morte di San Francesco, inviarono missionari alla Corte del Gran Khan. Fra’Giovanni da Pian del Carpine sarà latore di lettere di Innocenzo IV nel tentativo di fermare la marcia della cavalleria mongola nel cuore dell’Europa cristiana. Mentre Fra’Giovanni da Montecorvino diventerà il primo vescovo cattolico di Khanbaliq. Ma già nei secoli precedenti vi era stata la “semina” dei Nestoriani che avevano fatto conoscere la figura di Cristo sia ai Cinesi che ai Mongoli, trovando interesse e conversioni soprattutto fra questi ultimi. Alcune preziose croci nestoriane venute alla luce in recenti scavi nella Mongolia Interna saranno esposte a Casa dei Carraresi, testimonianze rarissime e di eccezionale valore storico. Altre sezioni della futura Mostra saranno dedicate alla Dinastia, questa sì tutta cinese, dei Song Settentrionali e Meridionali, che soprattutto con le loro inimitabili porcellane guadagneranno tanta famanella Storia cinese. Spazzati dal potente esercito di Qubilai Khan durante il soggiorno di Marco Polo, i Song vengono rivalutati per la prima volta in Occidente proprio con la Mostra di Treviso, ricollocati nel posto d’onore che nella Storia della Cina spetta a questa Dinastia raffinata quanto sfortunata. Questa galoppata attraverso quattro secoli di Storia cinese illuminerà con una luce diversa l’epopea di Gengis Khan, finora relegato nel capitolo sanguinario delle feroci guerre da lui scatenate. Ma oggi gli storici sono inclini ad effettuare una revisione biografica delle sue gesta, collocandolo a diritto tra quei grandi personaggi della Storia che hanno contribuito a rendere il mondo più piccolo, e quindi a ridurre l’incomunicabilità. Il suo, in fin dei conti, era un progetto di modernità, oggi diremmo di globalizzazione. La Mostra del 2007 si occuperà anche di questo tema affascinante e perfino attuale.

RS_01

RS_02

La Storia della Cina costituisce il grande affascinante quadro dentro il quale, nell’arco di tre millenni, si è andata sviluppando l’affermazione della “Grande Cina”. Il mondo intero si è proiettato nella ricerca di questa affermazione, ma spesso l’ha tradotta in una presenza conflittuale rispetto all’autonomo procedere della storia cinese. Il processo dell’evoluzione delle civiltà segue il moto naturale delle cose, da Est a Ovest. E’ a Oriente che esse nascono per poi propagarsi in Occidente ed esservi consumate, come sempre è accaduto per i grandi movimenti culturali, sociali, artistici e religiosi. Nel momento in cui la Cina del ventunesimo secolo si proietta con tutta la sua forza economica e creativa anche in Europa, diventa necessario far partecipare innanzitutto l’Europa a quel processo di crescita che la Cina nei secoli ha prodotto. Ecco, anche da ciò, l’esigenza di una conoscenza autentica di quel processo che si è espresso nell’originalità della cultura cinese attraverso il succedersi delle Dinastie “celesti”: dal 221 a.C. al 960 A.D. il millennio fondante di quella civiltà, e da qui al 1368 la visione globalizzante dei Mongoli eredi di Gengis Khan – cui è dedicata questa mostra - la raffinata parentesi dei Song spazzata da Khubilai negli anni del soggiorno di Marco Polo, l’apogeo dei Ming fino al 1644, e infine il grande Impero Manciù conclusosi nel 1911. L’iniziativa di Fondazione Cassamarca di tradurre in quattro grandi Mostre biennali lo svolgimento e l’affermazione di quella civiltà, in sinergia con il pensiero dell’Accademia Cinese di Cultura Internazionale, è quindi di grande affascinante importanza. Dal canto nostro speriamo, infatti, che nuove capacità di relazione e di collaborazione nascano fra l’Europa e la Cina. L’Italia, che è stata anche sede storicamente fondamentale dell’epoca rinascimentale, sa di poter contribuire con questa iniziativa a sviluppare relazioni pacifiche e di sviluppo culturale con l’intero continente asiatico. Presidente Fondazione Cassamarca LA VIA DELLA SETA E LA CIVILTA’ CINESE Coincidenze e motivazioni di un progetto

Il progetto delle Quattro Grandi Mostre “La Via della Seta e la Civiltà Cinese” ha avuto una sorta d’atto costitutivo fondante nella sua specificità tutta italiana. E che esso sia maturato contemporaneamente in due poli estremi del pianeta, sulle rive del Mar Giallo là dove si inarcano nel golfo del Bohai e su quelle dell’Adriatico dove con straordinaria analogia morfologica s’ inarcano nel golfo di Venezia, non è per niente un caso. Semmai una più che logica conseguenza di una forte similitudine tra questi due punti geografici tanto distanti tra loro. Uno sguardo alle due mappe suggerisce una sorprendente giustapposizione, tanto straordinariamente simile da far trasalire per la somma di coincidenze. Il profilo terracqueo dei due golfi è pressoché identico, le due pianure sono uguali, le montagne che le chiudono a settentrione ripetono lo stesso arco: il ritaglio spazioso di panorama che va dal Grappa all’Isonzo è la copia delle montagne che limitano la pianura pechinese sulle quali monta di guardia la Grande Muraglia. E concedendoci una piccola forzatura, suggerita peraltro dalla simile localizzazione geografica, dove là sorge Pechino quasi nella stessa posizione qua sorge Treviso. Non è quindi una mia suggestione fuor di luogo se nelle limpide giornate dell’autunno di Pechino affacciandomi alla finestra della mia camera d’albergo guardando verso Occidente ammiro lo stesso paesaggio che vedo srotolarsi da casa mia, appunto dal Grappa fino alle Alpi Giulie, che poi è lo stesso che nelle giornate di grande trasparenza si può godere dal cuore di Venezia. C’è un feeling speciale a cominciare dal paesaggio, dunque, tra la terra di San Marco e quella dell’antica Prefettura di Shuntien. E il grande valore aggiunto di questa “familiarità” lo abbiamo assorbito nel nostro DNA dal gusto dell’avventura e della meraviglia che non solo Marco Polo, non solo Odorico da Pordenone, non solo Martino Martini, ma una moltitudine di anonimi coraggiosi viaggiatori del passato ci hanno testimoniato con il loro “andare in Cina” seguendo i percorsi interminabili della Via della Seta. Ma appena lasciamo la similitudine del paesaggio, tanto familiare qua quanto là, subito la strada per la Cina si affolla di Italiani intrepidi che con la fede, la scienza e l’amicizia hanno fatto aggiudicare all’Italia un primato indiscutibile nei rapporti specialissimi con il Celeste Impero, i più forti in senso assoluto rispetto a qualsiasi altro Paese del mondo. Qualche nome oltre ai nostri triveneti già citati? Giovanni da Montecorvino, primo vescovo di Pechino nel XIII secolo, Giovanni da Pian del Carpine, che fu alla corte dei sovrani mongoli, Matteo Ricci, insignito perfino dell’onorificenza mandarinale, Giuseppe Castiglione che con il nome di Lang Shining fu il più grande pittore “cinese” del Settecento, ritrattista ufficiale dell’Imperatore Qian Long. Grandi, grandissimi il nome e il prestigio dell’Italia in Cina fin dai tempi antichi, quando nel terzo secolo avanti Cristo l’Imperatore Qin Shih Huangdi bramava un’alleanza con l’Impero Romano per proporre la continuazione della Grande Muraglia fino al Mare Oceano Occidentale chiudendo così a nord i Sarmantici e i Xiongnu, comuni nemici delle due grandi Civiltà sorelle: Roma e la Cina. E fu allora che nacque l’idea di una strada protetta dagli eserciti lungo la quale sviluppare i commerci dalle sponde del Mar Giallo a quelle del Mediterraneo, o più verosimilmente dell’Adriatico se è vero che dalla Turchia l’approdo più logico era sulle coste pugliesi. Via marittima che in futuro verrà monopolizzata dai Veneziani, gli “orientalisti” per eccellenza e nel Medioevo i più numerosi nell’affrontare il mare fino a San Giovanni d’Acri per poi incamminarsi lungo le carovaniere per il Gran Catai. Quell’interminabile filo di seta che all’inizio aveva legato la mitica capitale cinese Chang’an con l’antica Roma, sotto la stretta sorveglianza dei Parti che si erano attribuiti il ruolo di doganieri, collegherà poi Chang’an e Khanbaliq con Venezia, e quando Venezia diventerà non solo l’emporio europeo della seta, ma ne diverrà centro di produzione e di tessitura, non lo farà in laguna evidentemente, ma soprattutto in terraferma, nel Trevigiano. E’ qui infatti, nelle zone di collina vicino alle rogge, che sorgeranno le filande, mentre nelle campagne verrà raggiunto il primato europeo della produzione della seta allevando i bachi in ogni famiglia contadina. Ancora una volta dichiariamo di forzare un poco la mano, ma non è esagerato affermare che Treviso e il suo territorio potrebbero con tante buone ragioni candidarsi a “capolinea Ovest” della Via della Seta. Una forzatura sciovinista? Un eccesso di patriottismo di bandiera? Magari un sussulto di provincialismo esagerato? Non mi pare poichè i fatti accennati hanno solide fondamenta di verità o per lo meno di verosimiglianza con i dati fornitici dalla Storia. E poi alcuni storici dell’Accademia Cinese di Cultura Internazionale condividono questa osservazione, pertanto non è peregrino avere trovato un legame terminale tra la Via della Seta e Treviso, complice l’antica orientalità di Venezia, la più titolata fra tutte le città dell’Occidente a una sua naturale “vocazione” cinese. Ma torniamo ora al progetto delle Mostre, alle motivazioni delle scelte scientifiche. La Storia multi millenaria della Cina poteva suggerire una partenza anticipata di almeno altri venti secoli, facendoci risalire alle mitiche Dinastie Xia o Shang. La decisione di partire invece dalla Dinastia Qin rappresenta una scelta che coincide appunto con la nascita del Celeste Impero, certificata da quel 221 avanti Cristo che costituisce la “svolta” storica della Civiltà Cinese. E’, questa, la data della fondazione dell’Impero, l’inizio della Storia moderna della Cina, lo spartiacque tra la non identità e l’identità definitiva. La Cina come Paese nasce in quell’anno 221 avanti Cristo, ed è da questa data che parte il percorso della nostra prima Mostra. La fulminea apparizione di Qin Shih Huangdi sulla scena cruenta di sette Stati che da secoli si combattono per la supremazia è l’avvenimento più importante dell’antichità cinese. Iniziare dunque a raccontare la storia della Civiltà Cinese da questo momento ci è sembrata una scelta più che motivata. I famosi “guerrieri di Xi’an”, oramai generalmente ritenuti l’ottava meraviglia del mondo, accompagnano la nascita del Celeste Impero con la dignità della loro provocatoria bellezza. I reperti risalenti alla Dinastia Qin scelti per la Mostra testimoniano l’alto valore artistico raggiunto dalla Cina di ventidue secoli fa e costituiscono una pietra miliare nella storia dell’arte mondiale. Ad essi immediatamente si collega, e subito però si distingue per sofisticata ricerca estetica, la straordinaria sequenza di testimonianze archeologiche risalenti alle Dinastie degli Han Occidentali ed Orientali che per quattro secoli hanno plasmato e arricchito in maniera straordinaria la Civiltà Cinese. L’apporto culturale degli Han, oggi sinonimo della stessa etnìa cinese, è stato determinante per la formazione della specificità stessa di quella civiltà. La Mostra testimonia con straordinaria ampiezza il trionfo della cultura degli Han: al di là dell’enorme varietà di soggetti statuari e quindi della fantasia plastica di una moltitudine di artigiani ed artisti ignoti, la spettacolare modernità delle sete, i modellini in terracotta delle abitazioni, la rappresentazione realistica della quotidianità domestica, la sapiente lavorazione del bronzo, delle lacche, delle giade, la raffinata visione di quel mondo e la sua accurata raffigurazione suscitano in noi un sentimento di spontanea ammirazione. Chiusa l’epopea Han, l’arrivo sulla scena della Cina Settentrionale di alcune minoranze etniche di origine mongola, siberiana e tartara genera quell’amalgama di razze centrasiatiche-cino-tartare che danno vita ad un’éra di grande significato culturale. La poltiglia etnica che ne deriva avvia una nuova tappa nello straordinario processo di sinizzazione delle culture. L’introduzione proprio in quel periodo della dottrina buddista dall’India completerà l’affermarsi di una Civiltà oramai ben definita, che la brevissima Dinastia Sui saprà egregiamente interpretare con sintesi di grande efficacia artistica. Le testimonianze riferite all’arte buddista Sui presenti nella Mostra sono più che eloquenti. Il cambio dunque di staffetta tra terzo e sesto secolo avvenuto con intermittenze di guerre tra le Dinastie dei Wei, dei Jin, dei Nan Bei e dei Sui è testimoniato con reperti che possiamo definire “di passaggio” e che costituiscono un trait-d’union con il trionfo che si attende quando compare sulla scena la grande Dinastia Tang. Comincia qui all’alba del settimo secolo il capitolo conclusivo, ma straordinariamente affascinante, della Mostra. La scelta dei reperti Tang è davvero eccezionale: numerosi fra essi i “tesori di Stato” prestati dal famoso Museo di Storia del Shaanxi di Xi’an, a ragione il primo Museo della Cina.

L’apoteosi archeologica di questa sezione della Mostra è indiscutibile. La raffinata plasticità della statuaria non abbisogna di essere commentata ma semplicemente goduta con la vista, con la contemplazione. Si tratta di una folta schiera di preziosi reperti che testimoniano a ragione la definizione di “età d’oro della cultura cinese” che viene unanimemente attribuita dai critici alla Dinastia Tang. Ed è qui, al termine di questa autentica parata di gioielli della Civiltà Cinese, che si conclude la Mostra dedicata alla nascita del Celeste Impero. Siamo nell’anno 960 della nostra éra. La Dinastia Tang è cessata ufficialmente nel 907 ma i suoi riverberi influenzano tutto il secolo e in verità non si spegneranno mai del tutto. Anche Tang, come Han, è oggi sinonimo dell’etnìa cinese, soprattutto nelle comunità cinesi d’oltremare, lontane dalla madrepatria. Le prossime tappe partiranno da qui, intorno all’anno Mille, fino al 1368, e la Mostra del 2007 intitolata “Gengis Khan e il tesoro dei Mongoli” sarà dedicata alle Dinastie Liao, Jin e Yuan, con una sezione riservata alla Dinastia Song travolta dagli eserciti di Kubilai Khan all’epoca di Marco Polo. Continueremo il viaggio nel 2009 con la terza Mostra “Lo splendore dei Ming” interamente dedicata alla Dinastia che più di altre contribuì a far conoscere ed ammirare la Cina in Occidente, e che comprende il periodo 1368-1644. Infine concluderemo nel 2011 con “Manciù, l’Ultimo Impero” (1644-1911), la Mostra dedicata alla Dinastia Qing, nel corso della quale la Cina ha vissuto il suo apogeo di Impero più ricco e potente del mondo, finchè nel 1839 l’aggressione britannica con la Prima Guerra dell’Oppio ne avviò la decadenza, accelerata nel corso del XIX secolo dalle aggressioni delle Grandi Potenze fino al crollo nel 1911. Ma questa, purtroppo, è tutta un’altra storia.

Sella (oro e legno, dinastia Yuan -1271-1368)

Maschera funebre (oro, dinastia Liao -907-1125)

Giancarlo Pastore

|